Демидов

Демидов

Смоленская область

О городе

Город Демидов находится в Смоленской области.

Расстояние до центра города Смоленска по карте - 63 км (на юго-восток). Расстояние по качественным автомобильным дорогам - 80 км.

Расположен между Витебской и Смоленско-Московской возвышенностями, при впадении в р. Каспля её правого притока р. Гобза (бассейн Западной Двины), в 50 км от ж.д. станции Рудня.

На территории Демидовского района около 30 озёр (самое большое - Акатовское). Национальный парк Смоленское Поозёрье.

Город ранее назывался: Поречье (до 1918).

Время восхода и захода Солнца и Луны в городе Демидов

Административно-территориальное устройство

Демидов является центром муниципального района - “Демидовский муниципальный район”.

Демидов образует городское поселение - “Демидовское”. Численность населения городского поселения 6.14 тысяч человек. В его состав также входят следующие населённые пункты:

| N | Название | Тип | Численность населения тысяч жителей | Год |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Еськово | деревня | ||

| 2 | Исаково | деревня | ||

| 3 | Медведки | деревня | ||

| 4 | Терешины | деревня |

Карта города

Расстояние до ближайших городов и крупных населённых пунктов

Ниже приведена информация о расстоянии от города Демидов до ближайших городов и крупнейших населённых пунктов. Приведены расстояния в километрах по карте, в скобках - расстояние по автодорогам. Населённые пункты помещены в сектора (север, юго-запад, восток и т.п.) по направлению движения от центра города.

История

Впервые упоминается в 1499 г. под названием Поречье; название указывало на его расположение вдоль берега реки. В 17 в. здесь существовала торговая пограничная таможня.

В начале 18 в. дворцовое село. В 1723 г. по указу Петра I здесь была основана торговая пристань. Через село проходил тракт из Петербурга в Смоленск и далее на Украину. Строились небольшие речные суда. В 18 в. был монетный двор, просуществовавший до 1763 г.

С 1776 г. уездный город Поречье Смоленского наместничества (с 1796 г. - Смоленская губерния).

Конец 18 - начало 19 вв. - период наивысшего расцвета Поречья в основном как отправного пункта судов с пенькой льном, хлебом и другими товарами в прибалтийские города. К середине 19 в. значение поречской пристани упало в связи с обмелением р. Каспля и проведение железной дороги к Витебску и Минску вдали от города.

Во время Отечественной войны 1812 был сожжён.

В 1856 г. в уездном городе Поречье Смоленской губернии насчитывалось 5 церквей, 824 домов, 27 лавок.

В 1918 г. переименован в Демидов, в честь председателя уездного комитета РКП(б) Я.Е. Демидова (1889-1918).

В во время Великой Отечественной войны 1941-45 Демидов был оккупирован немецко-фашистскими войсками 13 июля 1941 г. Освобождён 22 сентября 1943 г. войсками Калининского фронта в ходе Духовщинско-Демидовской операции.

Экономика

Заводы: льноперерабатывающий, молочный. Производство бельевого трикотажа, стройматериалов. Хлебокомбинат, леспромхоз.

В Демидовском районе выращивают рожь, овёс, ячмень, лён, картофель, овощи. Разводят крупный рогатый скот (мясо-молочного направления), овец, свиней, птицу.

Месторождения песчано-гравийных смесей, лёгкоплавких глин, минеральных вод и лечебных грязей.

Культура, наука, образование

Историко-краеведческий музей.

Музей Н.М. Пржевальского в посёлке Пржевальское (бывшее Слобода), где долго жил путешественник.

Музеи, галереи, выставочные залы

Демидовский историко-краеведческий музей

216240, Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 12

Веб-сайты: http://www.museum.ru/M684, http://demidov.museum67.ru/

Дом-музей Н.М. Пржевальского

216270, Смоленская область, Демидовский район, пгт Пржевальское, ул. Советская, д. 49

Веб-сайты: http://www.museum.ru/M716, http://www.smolensk-museum.ru/

Музей партизанской славы

216270, Смоленская область, Демидовский район, пгт Пржевальское, ул. Советская, 52

Веб-сайты: http://www.museum.ru/M2314, http://www.smolensk-museum.ru/

Архитектура, памятники, достопримечательности

Застройка старого города располагалась на правом берегу Каспли, по которой в 9-11 вв. проходил путь "из варяг в греки", в 12-14 вв. - в прибалтийские города. На стрелке при слиянии Каспли и Гобзы сформировался центр. По регулярному плану 1780 город принял вид прямоугольника, вытянутого вдоль р. Каспля и дороги Смоленск - Витебск. По регулярному плану 1817 город рос на юго-запад.

В конце 19 - начале 20 вв. в центре были сооружены каменные здания в стилях эклектики и модерн - двухэтажные, с лицевой кладкой из тёмно-красного кирпича, во многом определяющие его современный облик. На въезде в Демидов со стороны города Духовщина в конце 19 в. построены Духовская и Благовещенская церкви.

По окончании Великой Отечественной войны город был восстановлен с сохранением регулярной сетки улиц. В 1981 утверждён проект развития города с учётом сохранения элементов старой планировки города.

Сохранились архитектурные памятники 18-19 вв., среди которых Успенский собор (1851-62), кладбищенская Покровская церковь (1857, придел - 1865).

Поиск дополнительной информации

Если Вы не нашли требуемую информацию на данной странице, пожалуйста воспользуйтесь поисковой формой ниже:

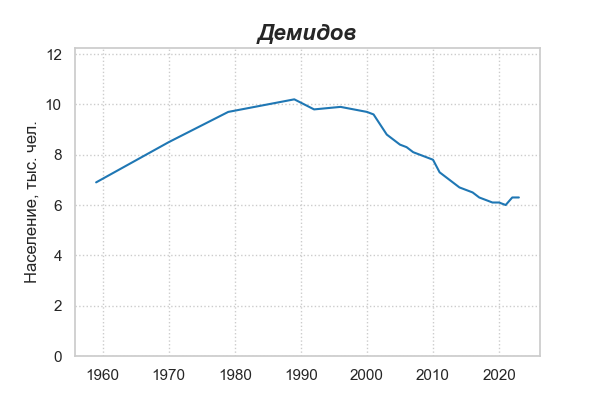

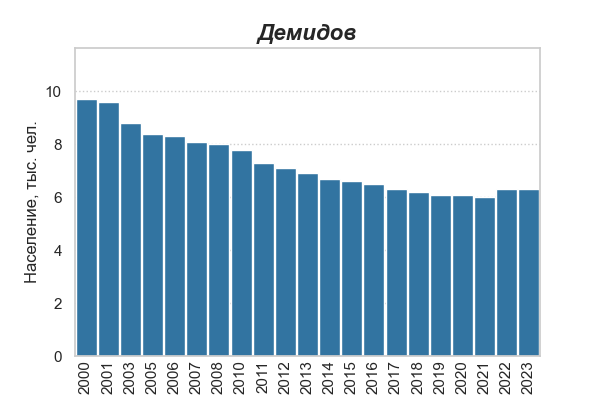

Динамика численности населения

| Год | Численность населения |

|---|---|

| 1840 | 3.8 |

| 1856 | 3.8 |

| 1897 | 5.7 |

| 1913 | 9.5 |

| 1926 | 6.4 |

| 1931 | 5.3 |

| 1939 | 7.9 |

| 1959 | 6.9 |

| 1970 | 8.5 |

| 1979 | 9.7 |

| 1989 | 10.2 |

| 1992 | 9.8 |

| 1996 | 9.9 |

| 1998 | 9.8 |

| 2000 | 9.7 |

| 2001 | 9.6 |

| 2003 | 8.8 |

| 2005 | 8.4 |

| 2006 | 8.3 |

| 2007 | 8.1 |

| 2008 | 8.0 |

| 2010 | 7.8 |

| 2011 | 7.3 |

| 2012 | 7.1 |

| 2013 | 6.9 |

| 2014 | 6.7 |

| 2015 | 6.6 |

| 2016 | 6.5 |

| 2017 | 6.3 |

| 2018 | 6.2 |

| 2019 | 6.1 |

| 2020 | 6.1 |

| 2021 | 6.0 |

| 2022 | 6.3 |

| 2023 | 6.3 |

Литература

- Гл. ред. Лаппо Г.М. Города России: энциклопедия. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1994.

- Гл. ред. Горкин А.П. География России: энциклопедический словарь. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1998.

- Поспелов Е.М. Географические названия мира: Топонимический словарь: Около 5000 единиц. - М.: Русские словари, ООО "Изд-во Астрель", ООО "Изд-во АСТ", 2001.